「教育の情報化(ICT化)」を横目で見て思うこと

公開日:

:

et cetera-opinion, 子供達の学ぶ心

貧困層の子どもたちにパソコンを与えることが、教育問題解決となるのか?

http://nge.jp/2016/12/09/post-136572

日本でも取り組みがあります。

教育の情報化の推進

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/index.htm

しばらく前まで「ICT化」と言っていましたが、

最近は「教育の情報化」という言い回しになっているようです。

僕は、

「当然だな」

としか思えない結果です。

~~~~~~~~~

実際に現場では、どこでも同じことが起こっています。

・IT機器で、ゲームをする。

・IT機器で、動画を見る。

・IT機器で、SNSにつなぐ。

その理由として、

・IT機器を知らない生徒は、使い方を全く分からないので何もできない。

・IT機器の使い方を知っている生徒は、興味の方向に従って使う。

・(生命の危険がない状態だと)人間の興味の方向は、「食欲」「遊び」「性欲」「睡眠欲」である。

(「学習欲」の順位はかなり下がる)

これを、論理的に、思考で、善悪で叱っても仕方ありません。

人はそんなものでは動きません。

大人でさえ、FacebookやTwitterに頻繁にアクセスし、

Instagramに投稿する写真を撮るために食事をしたり、人と会うような

本末転倒なことをしているのですから。

もし、「学習させたい」ならば、

・学習することに飢えさせる。

・学習することと生きることを直結させる。

・学習することしかできない、生徒が見たことがないまったく新しい機器を使う。

ココまで考えると、

『学習するのは手段。

だったら、目的は何だ?

それが伝わっていないし、

生徒と共有できていないぞ』

とたどり着きます。

僕の個人的な意見なんですが、

「ゲームのようにして学習させる」ことは、かなりレベルが低いところでとどまる。

と見ています。

一つの正解に向けて、IT機器に判定させることでしかない。

たくさんの正解、たくさんの道筋があることに気づかせるのが教育じゃないか?

IT機器だと、

もし「たくさんの正解」を出させようとしたら、

そのプログラムを作った人が考えた範囲の、

「たくさんの正解」でしかありません。

では、道具としてIT機器はどうか?

確かに、IT機器でしかできないことはある。

それまで先生が手作りしていたことを、

全国で、きれいに整えられたものを使うことができる。

でも、そうしたら、当日、

先生が生徒の顔を見て内容や使い方変えることはできないし、

もともと先生がやっていたことだったら、

IT機器にこだわる必要はない。

~~~~~~~~~

「教育の情報化」に携わっている人に聞くと、

(その人はITの専門家で、教育の専門家ではない)

・使い方を教える。

・勝手なことをしている生徒を叱るか、放置する。

と聞きました。

機材としても、

企業にOA環境が入っていき、

一人に1台になっていく段階で、

様々なトラブルが発生したのと

同じことが起こっているようです。

(僕がかかわるロボット教室でも、

パソコンからロボットにプログラムを書き込めないトラブルが

かなりの頻度で発生しています。

なおかつ、原因不明です。)

~~~~~~~~~

学校では、

・IT機器の使い方を教えること

・(IT機器を使うことを含めて)学ぶことにワクワク感を持たせること

・生徒から出てくる、発想を出させ(評価しないで)、さらに伸ばすこと

を、段階別にグループに分けるしかないのじゃなかろうか。

ただし、

「ワクワク感」

「発想」

これは、生徒によって方向が全く違う。

音楽に興味を持つ生徒

プログラムに興味を持つ生徒

ゲームに興味を持つ生徒

算数・数学に興味を持つ生徒

理科の科目に興味を持つ生徒

社会の科目に興味を持つ生徒

これまた一緒くたにはできない。

~~~~~~~~~

また根源的なことを書きます。

●学ぶとはどういうことか?

●学んだらどうなるのか?

●それが自分にどういう意味があるのか?

これがないと、ただの野放図になります。

できたら、先生も生徒も、

一緒にディスカッションして、

共通の理解にしておきたい。

できなかったら、先生だけでも、これの自分なりの答えを持っておきたい。

きれいな、

上司や教育委員会、文部省、保護者、マスコミなど外向きに受けがいい答えじゃなくて、

本音の答えね。

それを元に、先生同士でも、

「正誤」をジャッジするのではなくて、

本音でディスカッションしてほしい。

IT機器は、道具でしかありません。

文章、絵、音楽、プログラムなど

一部に使っても

自分を表現するための道具にもなります。

一方では、

ゲームやSNSなど、

閉じた世界で、さらに世界をどんどん狭くする道具にもなります。

(それらも決して悪いものじゃないけれど)

職人は、道具にこだわるけれど、

それは、自分の指先をさらに伸ばすための道具でしかない。

だから、道具のその時の状態を受け入れるけれど、

自分が使いやすいように常に整え続ける。

(包丁を研いだり、電池を交換したり、劣化した部分を修理したり・・・)

教えるなら、それを教えなきゃならないんだけれど、

教えやすいことから、

教えやすいことだけ

「教えよう」とするからね。

教える人が、「教えること」の先を探求しないと。

『「教え方」や「知識」を教わろう』

としている段階から、先に行ってほしい。

もし、それが難しいのであれば、

できる人材にやってもらうために、

『教育にはお金がかかる』

として、国や自治体、保護者も支出が増えることを覚悟してほしいなあ。

こんなのは、「資格制度」「研修」で何とかなる性質ものではないと思う。

「研修」は、発注者、講師ともに、その気になれば変わるが。

関連記事

-

-

ロボット教室の生徒諸君11~「学ぶ」ということ~

仕事や学校だと 「失敗したくない」 と、やる前からあきらめてしまうかもしれないけれど、

-

-

東日本大震災3年目の日に

Praying Gopher / danelow[/caption] 3年前のあの日、 今

-

-

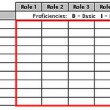

「コンピテンシー」余話

Measure Competency Importance for Each Role / den

-

-

「では子どもたちは「読めて」いるのか?」

AI研究者が問う ロボットは文章を読めない では子どもたちは「読めて」いるのか?http://byl

-

-

子供たちって、意外に創作を苦手に思っている?

「日本人がまた変なもの作ってる…」世界中で大ウケの工作家・乙幡啓子さんhttps://irorio.

-

-

勉強するってこういうこと・・・アリの研究を例にして

大学・・・・だけじゃないけれど、研究することの面白さを紹介しよう。 「勉強する」って、すでにわかっ

-

-

Web記事「別れのコーチング」「密室性」「対人性」

コーチングの「スキル」ではない「暗黙の了解」の話。 クライアント獲得につながらないコーチングの話題

PREV :

「自分の言葉では、まだ語れない」というしかない体験

NEXT :

「学び」を呼吸と同じように無意識にできるようになるために・・・